Sonderforschungsbereich 1242 verlängert

Physik zum dritten Mal erfolgreich

- von Jennifer Meina

- 31.05.2024

Physik ist besonders da spannend, wo Dinge nicht im Gleichgewicht sind. Eine Glocke im Gleichgewicht hängt einfach senkrecht. Schlägt man mit einem Hammer drauf, ertönt ein Ton. Was passiert mit der Energie vom Aufprall bis zum Abklingen des Tones? Prozesse wie diesen zu verstehen – allerdings auf einer ganz anderen Größen- und Zeitskala –, ist das Ziel des Sonderforschungsbereichs 1242 Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne an der UDE. Die Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft wurde nun erneut verlängert.

Der Maßstab im Sonderforschungsbereich (SFB): Der Hammer ist ein Laser, der eine Probe anregt. Ein zweiter Laserpuls fragt ab, was der erste ausgelöst hat. Das passiert in einem Sekundenbruchteil. Diese Grundlagenforschung zielt darauf ab, neue Phänomene zu entdecken und zu verstehen.

Materie enthält Atome und Elektronen, die sich aus dem Grundzustand in Zustände höherer Energie überführen lassen – zum Beispiel durch Anregung mit einen Laserpuls. In ähnlicher Weise gerät auch kondensierte, also feste oder flüssige Materie aus dem Gleichgewicht. Eine Dynamik setzt ein, die zu spannenden Veränderungen der Materialeigenschaften führt. Das steht im Fokus der Untersuchungen der Wissenschaftler:innen des SFB 1242 „Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne.

Das Ziel der Wissenschaftler:innen ist es, ein materialübergreifendes, mikroskopisches Verständnis von Nichtgleichgewichtszuständen im zeitlichen Verlauf zu erarbeiten. Der Sprecher des Forschungsverbunds, Prof. Dr. Uwe Bovensiepen, erklärt: „Wir werden die Methoden der Physik weiterentwickeln und miteinander verzahnen, um die gesamte Entwicklung in Raum und Zeit zu beschreiben – vom Moment des Wirkens des Stimulus über Sekundärprozesse bis hin zu einem Zustand nahe am Gleichgewicht.“ Ein angeregtes System versucht immer, zurück in den Gleichgewichtszustand zu gelangen. So könnte das Verständnis der dynamischen Prozesse Wege öffnen, um Materialien im Nichtgleichgewichtszustand zu halten und so neue Eigenschaften insbesondere für Halbleiter in Computerchips und Solarzellen nutzbar zu machen.

In der ersten Förderperiode (2016–2020) wurden geeignete Untersuchungsmethoden entwickelt und inneratomare Prozesse analysiert und beschrieben. Die zweite Förderperiode (2020–2024) baute auf diesen Erkenntnissen auf und zielte darauf ab, die dynamischen Prozesse im Nichtgleichgewicht zu manipulieren. In der nun kommenden dritten Förderperiode (2024-2028) soll es vor allem um Anregungen gehen, die einen Drehimpuls tragen. Dies sind zum Beispiel Gitterschwingungen, bei denen die Atome eine Kreisbewegung durchlaufen.

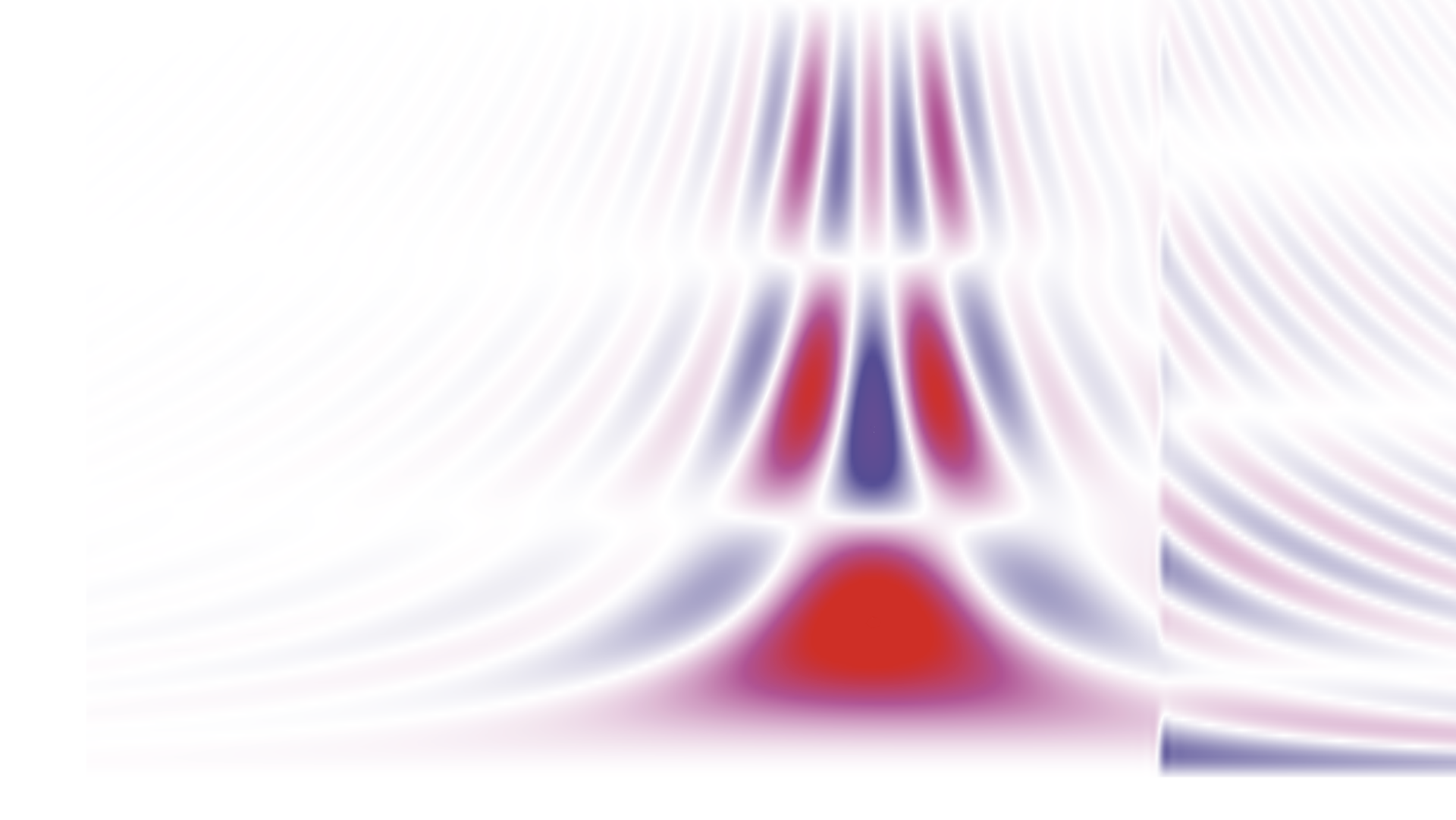

Im Bild:

Quantenpunkte sind Nanostrukturen in Festkörpern, die sich wie einzelne Atome verhalten. Der Farbverlauf der Abbildung zeigt einen oszillierenden Strom zwischen einem Elektronenreservoir und zwei solcher Quantenpunkte als Funktion der Zeit (y-Achse) und der Energie der Elektronen (x-Achse). Dieser Strom ist nur in der Welt der Quantenmechanik möglich. Die Sprünge auf der rechten Seite entstehen, da es eine scharfe Kante des Elektronenvorkommens an dieser Energie gibt. Die Daten wurden aus einer theoretischen Betrachtung gewonnen.

Weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/sfb1242/outreach_faq.php

Prof. Dr. Uwe Bovensiepen, Fakultät für Physik, Tel. 0203/37 9-4533, uwe.bovensiepen@uni-due.de Bovensoi